スマホひとつで好きな料理が届くフードデリバリーは、忙しい現代の暮らしにすっかり溶け込んだ便利サービスです。

聞きなれたサービスではあるものの、実際利用している人はどれくらいいるのでしょうか?

「高いからなかなか頼まない」「便利だけど、やっぱり自炊が安心」──そんな声も聞こえてきます。

果たして、私たちの暮らしの中でフードデリバリーはどの程度“定着”しているのでしょうか。

気になる利用実態を、首都圏に住む人を対象とした独自調査から紐解いてみました。

なお、記事内の分析には生成AI「ChatGPT-4o」の力も借り、データの裏側にある“本音”を掘り下げていきます。

それではまず利用率について見ていきましょう。

みんな本当に使ってる?データで見るリアルな利用率と人気サービス

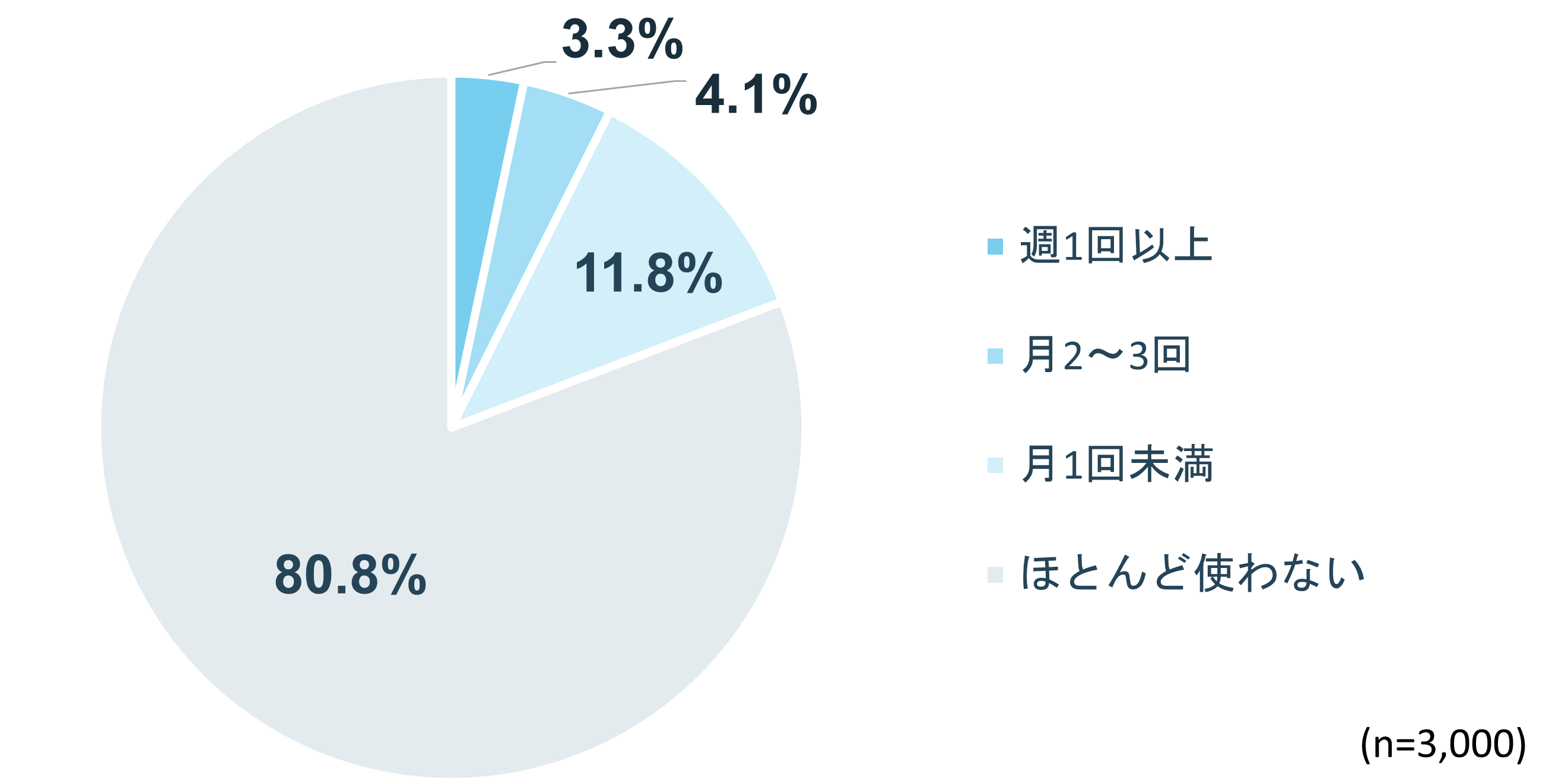

フードデリバリーサービスの利用頻度

フードデリバリーを「週1回以上利用している人」は約3.3%、「月2〜3回程度」が約4.1%と、意外に少ないのが現状です。

一方で、「ほとんど使わない」と答えた人が約8割を占めており、「便利なのはわかるけど、習慣にはまだ遠い」というのがリアルな姿と言えそうです。

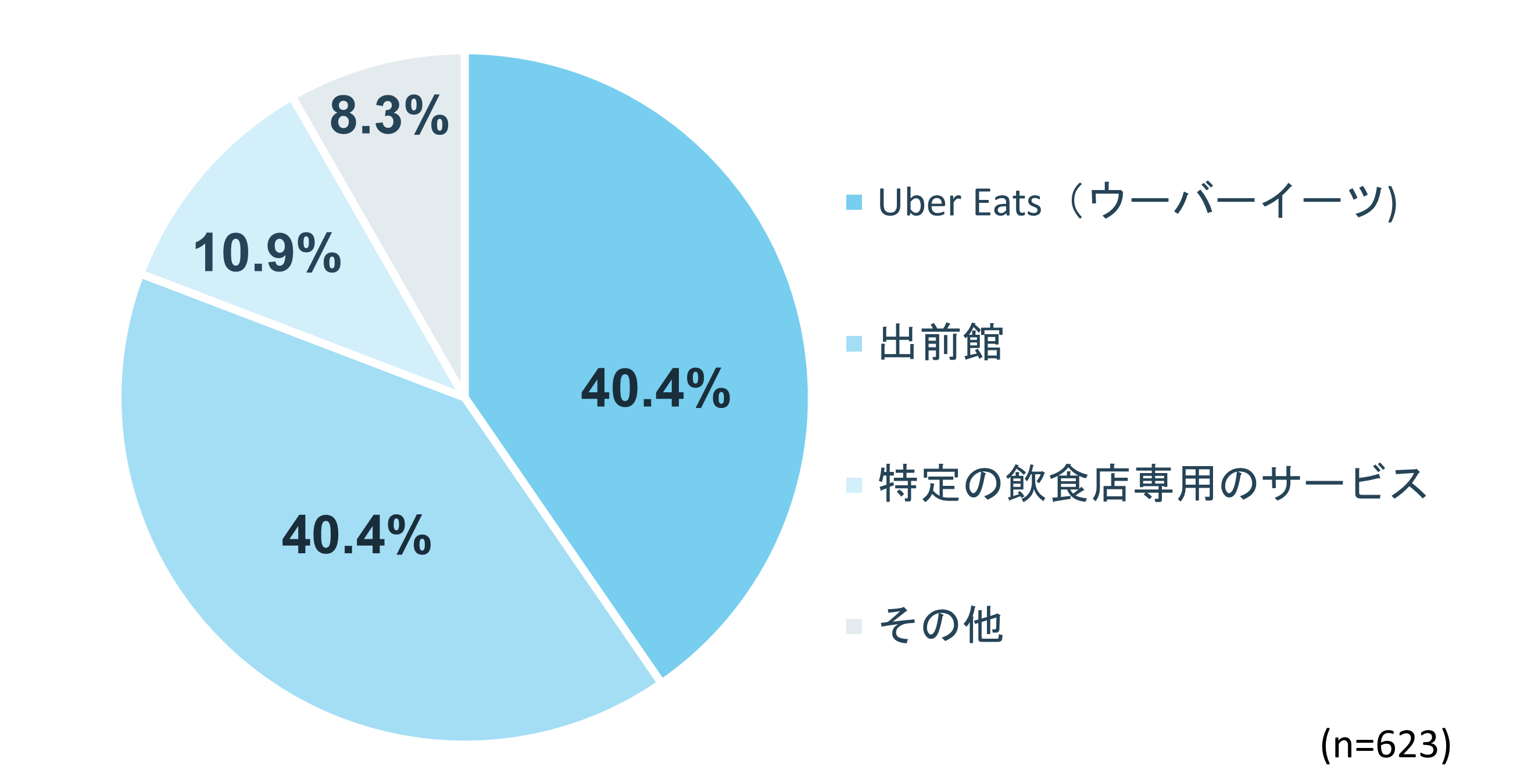

どのサービスが人気?

フードデリバリーの利用者を対象としたアンケートでは「Uber Eats(40.4%)」と「出前館(40.4%)」が同率でトップという結果に。どちらも全体の約8%前後が「最もよく使う」と回答しており、

フードデリバリーといえばこの2つ、という構図が今も続いています。

人気の理由をAIに考察してもらいましょう。

AIに質問

フードデリバリーサービスの中でなぜUber Eatsと出前館が人気なのでしょうか。理由を考察してください。

AIの考察

Uber Eatsと出前館はそれぞれ異なる戦略で「圧倒的な認知」「加盟店舗数」「ユーザー体験」「配達網」を確立しています。

Uber Eatsはテクノロジー×スピード、出前館は安心×地元密着という個性を打ち出し、お互いを補完し合える特色を持っていることから、二代人気ともとれる現在の状態となっているようです。

消費者がフードデリバリーに期待していること

このように利用率としてはまだ高いとは言えず、サービスとして大きな伸びしろがあることが明らかになりました。そこで今回はフードデリバリーサービスを普段から利用していない人を対象に、どのような理由でサービスを利用していないのか調査してみました。

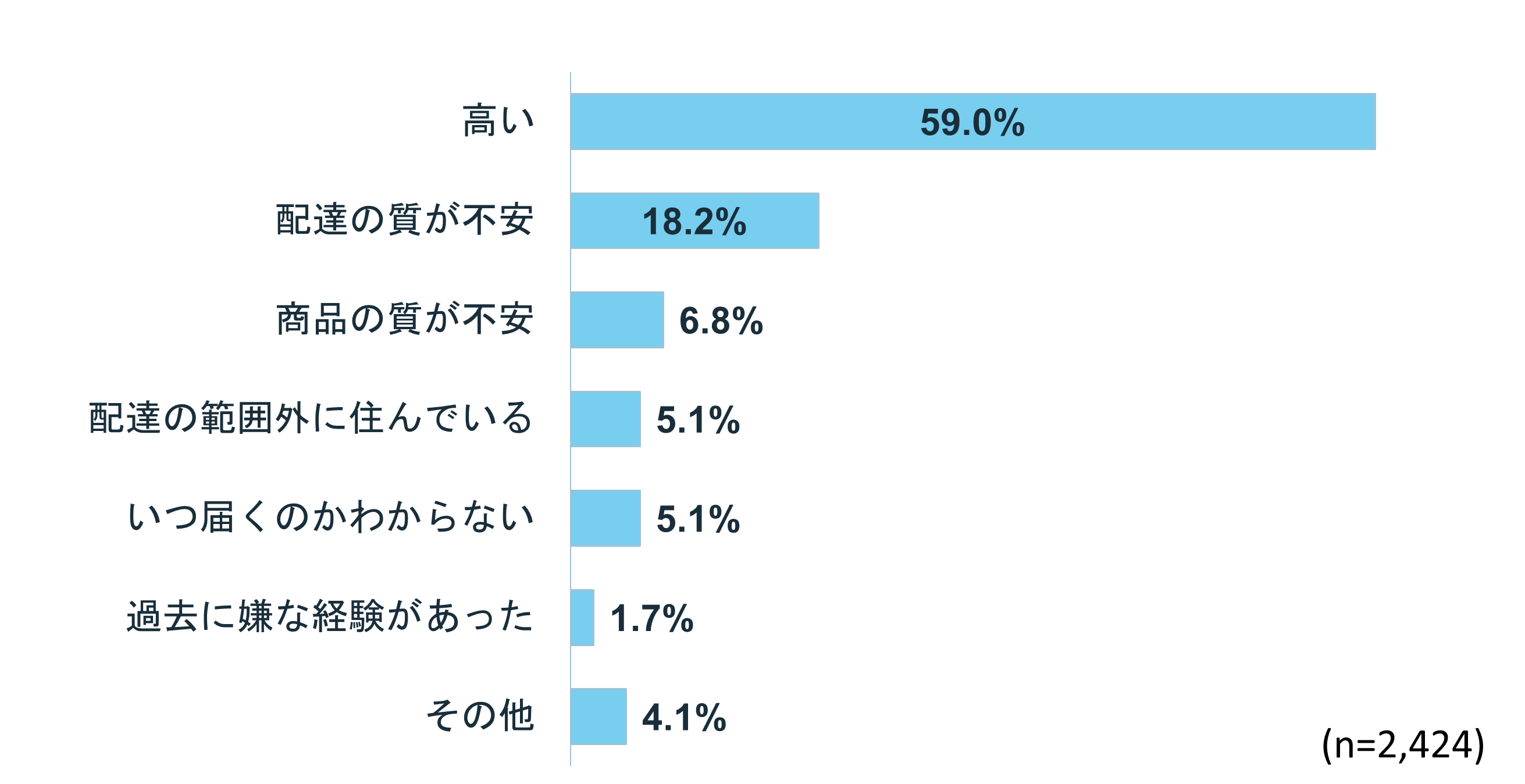

フードデリバリーを使わない理由

最も多くの回答を集めたのは「高い(59.0%)」という理由で、これは他の選択肢を大きく引き離しています。

また、配達員のマナーや対応など「配達の質が不安(18.2%)」という理由も2割近くを占めていました。

しかし、実際「過去に嫌な経験があった(1.7%)」ということを理由に使用を控えている人は5%程度で、実際のトラブルに遭遇した人は配達や商品の質を不安視している消費者より少ないということになります。

次は、現在フードデリバリーを利用していない人を対象に「今後サービスに期待していること」について聞いてみました。

〇〇だったらフードデリバリーを使いたい

料金

- もし、デリバリーの方が直接実店舗より商品の価格が2割位安かったらフードデリバリーを使い始めるかも。

受け取り

- 格安で近くのコンビニで受け取れるなら使い始める。(家まで来なくて良い。)

メニューの充実

- 糖質制限メニューに特化したサービスがあれば利用したい。ライトないわゆるロカボではなく一食あたり糖質10~15g以下の本格的なメニューがほしい。

最も課題となっている料金についてはもちろんのこと、受け取りへの意見も多くみられました。また、療養などで自身での移動が困難な場合は積極的に使うことを検討したいという声も多くありました。

次は、利用者たちがお得に使うために行っている工夫についてご紹介します。

賢い使い方が光る!フードデリバリーのリアルな活用術!

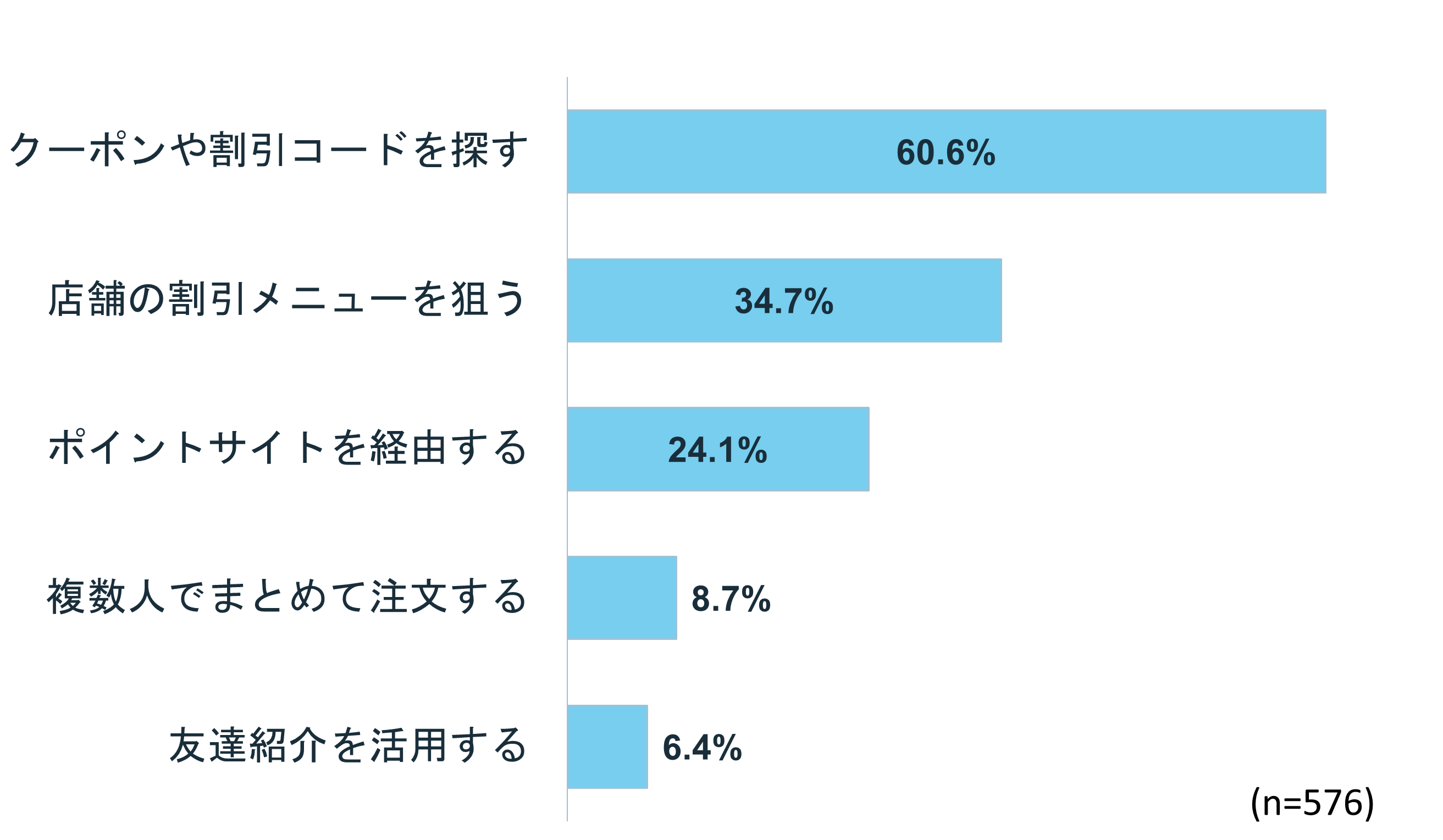

お得に使うための工夫ランキング

「便利だけど高い」がフードデリバリー最大のハードル。

それでも、使いたいときにはできるだけお得に済ませたいのが本音です。フードデリバリーを利用している人を対象に、お得に使うための工夫を複数回答で聞いてみました。グラフでは上位5位までを掲載しています。

今回はその中でも上位3位に注目してご紹介します。

クーポンや割引コードを探す(60.6%)

一番多かったのは、やっぱりクーポン活用!

初回特典、友達紹介、期間限定コードなど、SNSや公式アプリ通知をこまめにチェックしている人が多いようです。

みんなのクーポン活用術

- 新しいフードデリバリーサービスが始まったとき、非常にお得なクーポンが配布されていたが、自分の家は対象範囲外だったので使おうにも使えなかった。

そこで対象範囲内にある友達の家に行ってクーポンを使い、お得にご飯を食べられた。

店舗の割引メニューを狙う(34.7%)

デリバリーアプリ上でも店頭より割安になるように設定された“配達限定価格”や、特定セットメニューなどを狙って注文しているケースです。

みんなの割引活用術

- とある有名店の注文で、最初は近くにある支店で注文しようとしたが、遠い本店のほうがなぜか送料が安いことがわかり、本店のご飯を安く注文できた

ポイントサイトを経由する(24.1%)

注文前にポイントサイトを挟むだけで、数%のポイント還元が受けられるのも賢い節約術。

ポイントサイトを経由することで、「デリバリーサービス側のポイント・クーポン」+「ポイントサイト側のポイント」を同時に獲得できます。

中には何度利用しても還元されるケースも!ポイントサイトによって還元率は異なるため、こまめなチェックが大切です。

ちょっとした工夫を取り入れるだけで、「高い」と思われがちなフードデリバリーも、意外と手頃に楽しめることがわかります。

うまく使いこなしている利用者は、日々の中で“ちょうどいい距離感”を見つけているのかもしれません。

もうすぐ来る!フードデリバリーの未来予想図

近未来のフードデリバリーはこう変わる!

現在のフードデリバリーは「高い」というイメージが強い一方で便利さは伝わっており、お得に利用できる方法を駆使しながら利用されている状況ということが分かりました。

このように条件付きで活用されているフードデリバリーサービスは、今後どのように発展していくのでしょうか。AIに今後の利用率について予想してもらいました。

AIに質問

日本国内でフードデリバリーサービスの利用率は今後どのように推移していきますか。

AIの回答

日本国内のフードデリバリーサービスの利用率は、2020年から2022年にかけて急成長しましたが、2024年以降は成長が鈍化し、現在は成熟期に入っています。

今後は、利用者のニーズに応じたサービスの質の向上や、新たな利用シーンの開拓が鍵となります。

特に、共働きや単身、高齢者世帯の増加、法人向けサービスの拡充が、持続的な成長を支える要因となるでしょう。

AIはフードデリバリーサービスの現在を成熟期と表現しています。

また、各サービスでは新たな価値提供や差別化の取り組みが行われています。

例えば無人ロボット配達の実証実験が行われたり、料金制度としてはサブスク型デリバリー(配達料が定額でお得になる定額プラン) も一部のサービスで導入されています。

月額料金で何度でも配達料が無料になるプランは、リピーターにとってコスパの強い味方です。また、将来的に無人配達によって人件費が削減できればネックになっている配達料が大きくカットできる可能性もあります。

まとめ

今回のアンケート調査から見えてきたのは、フードデリバリーはすでに多くの人の生活に入り込んでいる一方で、「高い」「頻繁には使わない」という冷静な目線も確かに存在することでした。

実際、首都圏でも利用率は2割未満という結果となりました。

しかし、利用時は以下のような方法でしっかり工夫して、お得に楽しんでいる人が多いというのが実態です。

・割引クーポンの活用

・家族アカウントの切り替え

・まとめ注文で配達料削減

など、“必要なときだけ、上手に”という使い方が主流となっています。

また、「疲れた日」「料理をしたくないとき」など、明確なニーズがあるシーンではフードデリバリーが選ばれている傾向があり、「必要なときにあると助かる」サービスとして、すでに生活の中に一定の役割を持ち始めています。

一方で、無人ロボットやドローン、定額制といった進化の兆しもはっきりしています。 これらが実用化されれば、 今よりもっと安く、早く、手軽に利用できる未来も現実味を帯びてきます。

調査概要

- 調査方法:

- infoQでwebアンケート実施

- 調査期間:

- 2025年6月20日(金)~2025年6月23日(月)

- 有効回答:

- 3,000サンプル

- 調査対象:

- 首都圏15~59歳男女

▼他の調査結果

抽選応募者の当選率わずか16.2% Nintendo Switch 2はいつ買える?

【愛犬家に聞く】GWに行きたい犬OKスポット!2025年度首都圏の穴場情報もあり!

【寝坊・勘違い・珍回答!?】新社会人のやらかしから学ぶ仕事のはじめかた

「義理チョコのお返し不要」7割の女性が回答!でも本当に何もしなくていい?